分类

商品

- 商品

- 店铺

- 资讯

| 【全5册】雷达系统分析与设计(MATLAB版)(第三版)+雷达基础知识:雷达设计与性能分析手册+雷达原理与系统+二次雷达原理与设计+雷达原理(第6版) | ||

| 套装定价: |

529.90 | |

| 套装编码: |

9787121445323 | |

| 雷达系统分析与设计(MATLAB版)(第三版) | ||

|

定价 |

128.00 |

出版社 |

电子工业出版社 | |

出版时间 |

||

开本 |

||

作者 |

||

页数 |

||

ISBN编码 |

9787121260018 | |

内容介绍

本书作者为著名雷达技术专家,全书讨论了雷达基本概念和技术原理,具体描述了雷达截面、极化、匹配滤波器和雷达模糊函数及雷达波传播的新进展,并给出了PRN 码,多径和折射、高距离分辨率、杂波和MIT处理的有关内容。新版增加了更多习题,包含丰富的MATLAB程序代码可用于雷达系统的分析和设计,具有很高的实际应用价值。

作者简介

目录

部分 雷达原理

第1章 定义和术语 2

1.1 雷达系统的分类和波段 2

1.2 脉冲和连续波(CW)雷达 6

1.3 距离 7

1.4 距离分辨率 9

1.5 多普勒频率 11

1.6 相干性 17

1.7 分贝的算法 18

习题 19

附录1-A 第1章MATLAB程序清单 20

第2章 基本脉冲和连续波(CW)雷达操作 22

2.1 雷达距离方程 22

2.2 低PRF雷达方程 26

2.3 高PRF雷达方程 28

2.4 监视雷达方程 30

2.5 带干扰的雷达方程 34

2.5.1 自屏蔽干扰器(SSJ) 35

2.5.2 烧穿距离 38

2.5.3 远距离干扰器(SOJ) 40

2.6 距离缩减因子 42

2.7 双基 达方程 42

2.8 雷达损耗 44

2.8.1 发射和接收损耗 44

2.8.2 天线方向图损耗和扫描损耗 44

2.8.3 大气损耗 45

2.8.4 折叠损耗 45

2.8.5 处理损耗 46

2.9 噪声系数 48

2.10 连续波雷达 51

2.10.1 连续波雷达方程 52

2.10.2 频率调制 53

2.10.3 线性调频(LFM)连续波雷达 57

2.10.4 多频连续波雷达 59

2.11 MATLAB函数“range_calc.m” 60

习题 61

附录2-A 第2章MATLAB程序清单 65

第二部分 雷达信号与信号处理

第3章 线性系统与复信号表示法 78

3.1 信号分类 78

3.2 傅里叶变换 79

3.3 系统分类 79

3.3.1 线性与非线性系统 80

3.3.2 时不变与时变系统 80

3.3.3 稳定与非稳定系统 80

3.3.4 因果与非因果系统 81

3.4 用傅里叶 数的信号表示法 81

3.5 卷积与相关积分 83

3.5.1 能量与功率谱密度 84

3.6 带通信号 87

3.6.1 解析信号(前置包络) 87

3.6.2 带通信号的前置包络与复包络 88

3.7 一些常规雷达信号的频谱 90

3.7.1 连续波信号 90

3.7.2 有限持续时间脉冲信号 91

3.7.3 周期脉冲信号 92

3.7.4 有限持续时间脉冲串信号 93

3.7.5 线性调频(LFM)信号 94

3.8 信号带宽与持续时间 98

3.8.1 有效带宽与持续时间计算 99

3.9 离散时间系统与信号 102

3.9.1 采样定理 102

3.9.2 Z变换 105

3.9.3 离散傅里叶变换 106

3.9.4 离散功率谱 106

3.9.5 加窗技术 108

3.9.6 抽取与插值 111

习题 112

附录3-A 第3章MATLAB程序清单 114

附录3-B 傅里叶变换对 118

附录3-C Z变换对 119

第4章 匹配滤波器雷达接收机 120

4.1 匹配滤波器信噪比 120

4.1.1 白噪声情况 122

4.1.2 副本 123

4.2 匹配滤波器输出通式 124

4.2.1 静止目标情况 124

4.2.2 运动目标情况 125

4.3 波形分辨率和模糊 127

4.3.1 距离分辨率 127

4.3.2 多普勒分辨率 129

4.3.3 复合距离与多普勒分辨率 130

4.4 距离与多普勒不定 131

4.4.1 距离不定 131

4.4.2 多普勒不定 133

4.4.3 距离-多普勒耦合 134

4.4.4 LFM信号的距离-多普勒耦合 137

4.5 目标参数估计 138

4.5.1 何为估计函数 138

4.5.2 幅度估计 139

4.5.3 相位估计 139

习题 140

第5章 模糊函数—模拟波形 142

5.1 引言 142

5.2 模糊函数的例子 143

5.2.1 单个脉冲模糊函数 143

5.2.2 LFM模糊函数 145

5.2.3 相干脉冲串模糊函数 149

5.2.4 LFM脉冲串的模糊函数 152

5.3 步进频率波形 155

5.4 非线性调频 157

5.4.1 静态相位的概念 157

5.4.2 频率调制波形的频谱赋形 161

5.5 模糊图等值线 162

5.6 LFM信号的距离-多普勒耦合的解释 163

习题 164

附录5-A 第5章MATLAB程序清单 165

第6章 模糊函数—离散编码波形 171

6.1 离散编码信号表示 171

6.2 脉冲串编码 172

6.3 相位编码 176

6.3.1 二进制相位编码 176

6.3.2 多相编码 189

6.4 频率编码 191

6.4.1 Costas码 191

6.5 离散编码的模糊图 193

习题 194

附录6-A 第6章MATLAB程序清单 194

第7章 脉冲压缩 199

7.1 时间-带宽积 199

7.2 脉冲压缩的雷达方程 200

7.3 脉冲压缩的基本原理 200

7.4 相关处理器 202

7.5 扩展处理器 207

7.5.1 LFM 脉冲信号 208

7.5.2 步进频率波形 213

7.5.3 目标速度的影响 219

习题 220

附录7-A 第7章MATLAB程序清单 221

第三部分 雷达系统的特殊考虑

第8章 雷达波的传播 228

8.1 地球对雷达方程的影响 228

8.2 地球大气层 228

8.3 大气模型 230

8.3.1 对流层中的折射率 230

8.3.2 电离层中的折射率 232

8.3.3 计算折射率的数学模型 233

8.3.4 分层大气折射模型 234

8.4 三分之四地球模型 238

8.4.1 目标高度方程 238

8.5 地面反射 239

8.5.1 平滑表面反射系数 239

8.5.2 发散 243

8.5.3 粗糙表面反射 244

8.5.4 总反射系数 245

8.6 方向图传播因子 246

8.6.1 平坦地表 248

8.6.2 球形地球 249

8.7 衍射 253

8.8 大气衰减 256

8.8.1 大气吸收 257

8.8.2 大气衰减图 259

8.9 降水导致的衰减 262

习题 264

附录8-A 第8章MATLAB程序清单 265

第9章 雷达杂波 280

9.1 杂波的定义 280

9.2 表面杂波 280

9.2.1 区域杂波的雷达方程—机载雷达 282

9.3 体杂波 283

9.3.1 体杂波的雷达方程 285

9.4 表面杂波RCS 286

9.4.1 单脉冲低PRF情况 286

9.4.2 高PRF的情况 291

9.5 杂波元素 293

9.6 杂波后向散射系数统计模型 294

9.6.1 表面杂波的情况 294

9.6.2 体杂波情况 296

习题 297

附录9-A 第9章MATLAB程序清单 297

第10章 动目标显示(MTI)和脉冲多普勒雷达 302

10.1 杂波功率谱密度 302

10.2 动目标显示(MTI)的概念 302

10.2.1 单延迟线对消器 304

10.2.2 双延迟线对消器 305

10.2.3 带有反馈回路(递归滤波器)的延迟线 307

10.3 PRF参差 308

10.4 MTI改善因子 311

10.4.1 2脉冲MTI形式 312

10.4.2 通用形式 313

10.5 杂波下的可见度(SCV) 314

10.6 有 权重的延迟线对消器 314

10.7 脉冲多普勒雷达 316

10.7.1 脉冲多普勒雷达信号处理 319

10.7.2 解距离模糊 320

10.7.3 解多普勒模糊包络 322

10.8 相位噪声 325

习题 329

附录10-A 第10章MATLAB程序清单 331

第四部分 雷达检测

第11章 随机变量和随机过程 337

11.1 随机变量 337

11.2 多元高斯随机向量 339

11.2.1 复数多元高斯随机向量 342

11.3 瑞利随机变量 342

11.4 卡方随机变量 343

11.4.1 自由度为N的中心卡方随机变量 343

11.4.2 自由度为N的非中心卡方随机变量 344

11.5 随机过程 345

11.6 高斯随机过程 346

11.6.1 低通高斯随机变量 346

11.6.2 带通高斯随机过程 347

11.6.3 带通高斯过程的包络 348

习题 349

第12章 单脉冲检测 351

12.1 参数已知的单脉冲 351

12.2 幅度已知、相位未知的单脉冲 354

12.2.1 虚警概率 357

12.2.2 检测概率 358

习题 360

附录12-A 第12章MATLAB程序清单 361

第13章 波动目标检测 364

13.1 引言 364

13.2 脉冲积累 364

13.2.1 相干积累 365

13.2.2 非相干积累 366

13.2.3 改善因子和积累损耗 366

13.3 目标起伏:目标χ2族 367

13.4 平方律检波器的虚警概

| 雷达基础知识:雷达设计与性能分析手册 | ||

|

定价 |

98.00 |

出版社 |

科学出版社(中国) | |

出版时间 |

||

开本 |

||

作者 |

||

页数 |

||

ISBN编码 |

9787030553638 | |

内容介绍

原著是美国雷达专家、具有35年教学经验的Curry教授的匠心之作,是雷达领域入门教材。《雷达基础知识:雷达设计与性能分析手册》共6章,主要阐述雷达基本概念、雷达基本原理、雷达组成、雷达性能、雷达工作环境和雷达相关技术。《雷达基础知识:雷达设计与性能分析手册》内容涵盖面广,阐述精炼,可读性强。| 雷达原理与系统 | ||

|

定价 |

56.00 |

出版社 |

西安电子科技大学出版社 | |

出版时间 |

||

开本 |

||

作者 |

||

页数 |

||

ISBN编码 |

9787560663197 | |

内容介绍

《雷达原理与系统》系统地介绍了雷达的工作原理、系统组成、设计方法。书中在介绍雷达的基本理论和实际知识的同时,为方便读者理解与运用相关知识,还提供了一些非常经典的MATLAB程序,并且给出了几个典型的雷达系统设计案例及虚拟仿真实验。

《雷达原理与系统》共8章,分别为绪论,雷达系统组成与雷达方程,发射与接收分系统,雷达信号波形与脉冲压缩,杂波特征与杂波抑制,雷达信号检测,参数测量与跟踪,雷达系统设计与虚拟仿真实验。

《雷达原理与系统》内容新颖,系统性强,理论联系实际,突出工程实现和具体应用。

《雷达原理与系统》既可作为高等学校相关专业本科生的教材或教学参考书,也可供雷达工程技术人员学习使用。

作者简介

陈伯孝,1987毕业于原华东冶金学院(现安徽工业大学),1994、1997年分别获西安电子科技大学硕士、博士学位,2003年至今任西安电子科技大学教授、博士生导师。2006年入选 新世纪优秀人才支持计划。长期从事新体制雷达、米波雷达反隐身及其测高技术、末制导雷达、雷达抗干扰等方面的理论研究与工程实现工作。

荣获国家科学技术进步奖二等奖2项,中国专利金奖1项,国防和军队等省部 奖励7项。发表论文240余篇,出版学术专著5部,发明专利已授权30余项。

杨林,1983、1994年分别获西安电子科技大学学士、硕士学位,目前任西安电子科技大学教授、博士生导师。研究方向为天线理论与工程设计、天线测量等。发表学术论文80余篇。

魏青,1993、1996、2007年分别获西安电子科技大学学士、硕士和博士学位,目前任西安电子科技大学副教授。长期担任“雷达原理”课程的主讲教师,获得教学表彰奖励3项。一直从事雷达信号处理等方面的应用基础研究工作,获得省部 奖励1项。

目录

第1章 绪论 1

1.1 雷达的发展概况 1

1.2 雷达的工作原理与分类 3

1.2.1 雷达的工作原理 3

1.2.2 雷达的基本组成 4

1.2.3 雷达的分类 5

1.2.4 雷达的工作频率 6

1.2.5 从雷达回波提取的目标信息 6

1.2.6 多普勒频率 7

1.3 雷达的主要战术与技术指标 12

1.3.1 主要战术指标 12

1.3.2 主要技术指标 15

1.4 雷达的生存与对抗技术 16

1.4.1 电子干扰与抗干扰技术 16

1.4.2 雷达抗反辐射导弹技术 18

1.4.3 雷达反低空入侵技术 21

1.4.4 飞机隐身与雷达反隐身技术 22

练习题 24

第2章 雷达系统组成与雷达方程 26

2.1 雷达系统基本组成 26

2.2 基本雷达方程 27

2.3 目标的散射截面积(RCS) 33

2.3.1 RCS的定义 33

2.3.2 RCS的计算 34

2.3.3 RCS的测量 38

2.3.4 目标起伏模型 39

2.4 电波传播的影响 43

2.4.1 大气层对电波传播的影响 43

2.4.2 地面反射对电波传播的影响 47

2.4.3 方向图传播因子 49

2.5 系统损耗 51

2.5.1 发射和接收损耗 51

2.5.2 波束形状损耗 51

2.5.3 叠加损耗 52

2.5.4 信号处理损耗 53

2.6 雷达方程的几种形式 54

2.6.1 双基达方程 55

2.6.2 搜索雷达方程 56

2.6.3 低脉冲重复频率的雷达方程 59

2.6.4 高脉冲重复频率的雷达方程 61

2.7 端设备及其信息处理 62

2.8 MATLAB程序清单 64

程序2.1 基本雷达方程的计算(radar_eq.m) 64

程序2.2 双基达方程的计算(shuangjidi_req.m) 65

程序2.3 搜索率孔径积的计算(power_aperture.m) 65

程序2.4 低脉冲重复频率雷达方程的计算(lprf_req.m) 65

程序2.5 高脉冲重复频率雷达方程的计算(hprf_req.m) 65

练习题 66

第3章 发射与接收分系统 68

3.1 雷达发射机 68

3.1.1 发射机的基本组成 68

3.1.2 发率放大器的主要器件 70

3.1.3 发射机的主要性能指标 72

3.1.4 全固态发射机 76

3.2 雷达接收机 80

3.2.1 接收机的基本组成 80

3.2.2 接收机的主要性能指标 83

3.2.3 接收机的增益控制 92

3.2.4 滤波和接收机带宽 94

3.3 数字收发技术 99

3.3.1 模拟正交相干检波器 99

3.3.2 数字接收机 101

3.3.3 数字中频正交采样的原理 102

3.3.4 数字中频正交采样的实现方法 103

3.3.5 雷达接收机中A/D变换器的选取 108

3.4 正交相参检波的MATLAB程序 110

练习题 113

第4章 雷达信号波形与脉冲压缩 115

4.1 雷达信号的数学表示与分类 115

4.1.1 信号的数学表示 115

4.1.2 雷达信号的分类 117

4.2 模糊函数与雷达分辨率 120

4.2.1 模糊函数的定义及其性质 120

4.2.2 单载频脉冲信号的模糊函数 123

4.2.3 雷达分辨理论 126

4.3 线性与非线性调频脉冲信号及其脉冲压缩 131

4.3.1 线性调频脉冲信号 131

4.3.2 非线性调频脉冲信号 134

4.3.3 调频脉冲信号的压缩处理 137

4.3.4 LFM信号的距离-多普勒测不准原理 141

4.4 相位编码脉冲信号 142

4.4.1 二相编码信号波形及其特征 142

4.4.2 巴克码 144

4.4.3 M序列编码信号 146

4.4.4 相位编码信号的脉冲压缩处理 149

4.4.5 相位编码信号的多普勒敏感性 151

4.4.6 LFM信号与相位编码信号的比较 153

4.5 频率脉冲信号及其脉冲综合处理 154

4.5.1 频率(跳频)脉冲信号 154

4.5.2 调频脉冲信号 156

4.5.3 频率信号的综合处理 157

4.6 距离与多普勒模糊 160

4.6.1 距离模糊及其消除方法 162

4.6.2 速度模糊及其消除方法 164

4.7 调频连续波信号及其拉伸信号处理 168

4.8 基于DDS的任意波形产生方法 172

4.8.1 直接数字频率合成技术简介 173

4.8.2 基于DDS的波形产生器的设计 174

4.9 MATLAB程序清单 176

程序4.1 单载频矩形脉冲的模糊函数(af_sp.m) 176

程序4.2 单载频高斯脉冲的模糊函数(af_gauss.m) 177

程序4.3 线性调频脉冲信号的模糊函数(af_lfm.m) 178

程序4.4 巴克码序列的波形、频谱图及模糊函数(af_barker.m) 178

程序4.5 线性调频脉冲信号的回波产生与脉压程序 179

程序4.6 二相编码脉冲信号的回波产生与脉压程序 180

程序4.7 调频连续波拉伸信号的处理程序 180

程序4.8 频率脉冲综合处理程序 181

练习题 181

第5章 杂波特征与杂波 184

5.1 概述 184

5.2 雷达杂波 185

5.2.1 杂率与信杂比 185

5.2.2 杂波统计特性 194

5.3 MTI/MTD性能指标 199

5.3.1 杂波衰减和对消比 199

5.3.2 改善因子 199

5.3.3 杂波中可见度 199

5.4 动目标显示(MTI) 200

5.4.1 延迟线对消器 201

5.4.2 参差重复频率 206

5.4.3 优化MTI滤波器 211

5.4.4 自适应MTI (AMTI) 216

5.4.5 MTI处理仿真和实测数据 219

5.4.6 MTI性能的限制 221

5.5 动目标检测(MTD) 224

5.5.1 MTI 联FFT的滤波器组 225

5.5.2 优化MTD滤波器组 227

5.5.3 零多普勒处理 229

5.5.4 自适应MTD (AMTD) 232

5.6 脉冲多普勒雷达 234

5.7 MATLAB程序及函数清单 235

程序5.1 二项式 数参差MTI滤波器设计(cenci_MTI.m) 235

程序5.2 特征矢量法设计MTI滤波器(eig_MTI.m) 236

程序5.3 零点分配法设计MTI滤波器(zero_MTI.m) 236

程序5.4 FFT滤波器组设计MTD滤波器(fft_MTD.m) 237

程序5.5 点MTD滤波器组设计(point_MTD.m) 237

练习题 238

第6章 雷达信号检测 243

6.1 基本检测过程 243

6.2 雷达信号的检测 246

6.2.1 噪声环境下的信号检测 246

6.2.2 虚警概率 248

6.2.3 检测概率 250

6.3 脉冲积累的检测性能 253

6.3.1 相干积累的检测性能 253

6.3.2 非相干积累的检测性能 253

6.3.3 相干积累与非相干积累的性能比较 255

6.3.4 起伏目标的检测性能 260

6.4 自动检测——恒虚警率处理 265

6.4.1 单均CFAR 266

6.4.2 其它几种ML类CFAR 267

6.5 检测性能计算的MATLAB程序 271

程序6.1 非相干积累改善因子的计算(improv_fac.m) 271

程序6.2 Parl数值积分方法计算检测概率(marcumsq.m) 271

程序6.3 不Gamma函数的计算(incomplete_gamma.m) 272

程序6.4 检测概率与单个脉冲信噪比的关系 274

程序6.5 非起伏目标非相干积累的检测概率与信噪比的关系 274

程序6.6 Swerling Ⅴ目标检测概率计算函数(pd_swerling5.m) 274

程序6.7 Swerling目标检测性能计算(pd_swerling.m) 276

练习题 278

第7章 参数测量与跟踪 280

7.1 概述 280

7.2 雷达测量基础 281

7.2.1 雷达测量的基本物理量 281

7.2.2 雷达测量的理论精度 282

7.2.3 信号的有效时宽和有效带宽与测量精度 283

7.2.4 基本测量过程 287

7.3 距离测量与跟踪 288

7.3.1 延时法测距与距离跟踪 289

7.3.2 调频连续波测距 293

7.4 角度测量与跟踪 298

7.4.1 比幅单脉冲测角 299

7.4.2 比相单脉冲测角 304

7.5 相控阵雷达角度的测量 306

7.5.1 线阵的方向图函数 306

7.5.2 阵列雷达的数字波束形成 313

7.5.3 阵列雷达基于窗函数的数字单脉冲测角 314

7.5.4 相控阵雷达的特点 317

7.6 速度测量 317

7.7 多目标跟踪 319

7.7.1 边扫描边跟踪雷达 319

7.7.2 固定增益跟踪滤波器 320

7.8 MATLAB程序和函数列表 326

程序7.1 单脉冲测量的仿真(mono_pulse.m) 327

程序7.2 αβγ滤波器的仿真(ghk_tracker.m) 327

程序7.3 αβγ滤波器的仿真实例 327

附录 噪声背景下的估计 328

一、似然估计 328

二、时延的估计精度 330

三、频率的估计精度 331

四、角度的估计精度 333

练习题 335

第8章 雷达系统设计与虚拟仿真实验 337

8.1 雷达系统设计的程 337

8.2 某达系统设计 338

8.3 某末制导雷达系统设计 344

8.4 虚拟仿真实验 355

实验1 雷达和目标的参数设率计算 355

实验2 模拟产生目标、噪声等回波信号 359

实验3 脉冲压缩信号处理仿真实验 361

实验4 MTI/MTD/CI(相干积累)处理仿真实验 362

实验5 CFAR目标检测处理仿真实验 364

实验6 点迹凝聚与参数测量仿真实验 365

实验7 达系统动态仿真实验 366

实验8 末制导雷达系统动态仿真实验 367

实验9 雷达航迹关联的仿真实验 368

实验10 雷达 端显示的仿真实验 374

练习题 374

参考文献 377

| 二次雷达原理与设计 | ||

|

定价 |

168.00 |

出版社 |

电子工业出版社 | |

出版时间 |

2022年12月 | |

开本 |

16开 | |

作者 |

黄成芳 | |

页数 |

464 | |

ISBN编码 |

9787121445323 | |

内容介绍

本书以民用二次监视雷达和军用二次雷达敌我识别系统为研究对象,系统地介绍二次雷达的基本概念、工作原理、系统设计及设备配置等基础理论知识。在民用二次监视雷达方面,着重介绍空中交通管制系统中的高性能二次监视雷达的技术特点、系统设计及实现途径,详细分析二次雷达系统内部的各种干扰问题、多径传输对二次雷达系统性能的影响及解决方法。为实现高性能系统设计,本书重点介绍高性能询问天线的设计、二次雷达信号处理的背景及处理思路,以及空中交通管制二次监视雷达配置和选址。在军用二次雷达敌我识别系统方面,重点分析二次雷达的发展历史和当前二次雷达的国际发展新动态、新思路,并针对现代战争特点,结合几种新型系统的设计,侧重介绍扩频、时间同步、现代加密技术和先进信号波形设计,并针对二次雷达应用中的核心关键技术,给出尽可能详细的理论阐释和解决方案。

作者简介

黄成芳,1959年毕业于重庆邮电大学,原中国电子科技集团有限公司第十研究所副总工程师,是航天外测系统箭上分系统研究带头人。曾参与我国 颗弹道导弹、 颗同步卫星、 颗洲际导弹的外弹道测量与安全控制系统火箭上分系统研制与开发,“东风三十一洲际导弹”外测安全控制系统 任总设计师,“神舟”载人飞船外测安全、逃逸系统 任总设计师。1991年9月获 批国务院 特殊津贴。曾获得 科学技术大会奖一项;国家科学技术进步二等奖一项;部 科学技术进步一等奖二项;部 科学技术进步二等奖三项。2019年9月25号荣获由中共中央、国务院、中央军委颁发的“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章。

目录

第1章 二次雷达系统发展概况 1

1.1 二次雷达敌我识别系统的发明与应用 1

1.2 二次监视雷达发展历程 6

1.3 第二次世界大战后二次雷达系统发展 10

第2章 系统组成及工作原理 15

2.1 设备组成 17

2.2 工作过程 19

2.2.1 二次雷达敌我识别系统的工作过程 19

2.2.2 二次监视雷达的工作过程 21

2.3 系统构成 21

2.4 目标距离和方位角测量 22

2.4.1 单脉冲测角原理 23

2.4.2 “滑窗”测角原理 26

2.4.3 距离测量原理 28

2.5 信息获取 29

2.6 目标位置关联 29

2.7 系统问题 31

第3章 信号波形设计和分析 33

3.1 模式1、模式2、模式3/A和C模式信号波形 34

3.1.1 询问信号波形 34

3.1.2 询问信号参数及容差 34

3.1.3 应答信号波形 35

3.1.4 应答信号参数及容差 36

3.1.5 距离数据产生 36

3.2 模式4信号波形 37

3.2.1 询问信号波形 38

3.2.2 询问信号参数及容差 39

3.2.3 应答信号波形 40

3.2.4 应答信号参数及容差 40

3.2.5 模式4信号波形分析 40

3.3 S模式信号波形 42

3.3.1 询问工作模式 42

3.3.2 S模式应答机 42

3.3.3 S模式询问信号波形 43

3.3.4 组合询问信号波形 45

3.3.5 S模式应答信号波形 46

3.3.6 询问旁瓣抑制原理 48

3.3.7 S模式信号波形分析 49

3.4 地—地数字调制二次雷达信号波形 50

3.4.1 系统的时间体系结构 51

3.4.2 询问信号和应答信号 52

3.4.3 询问脉冲字符块 53

3.4.4 应答脉冲字符块 55

3.4.5 数字调制信号波形分析 55

3.5 相关知识 56

3.5.1 二元数字信息序列 56

3.5.2 幅移键控调制 57

3.5.3 双相移键控调制 58

3.5.4 差分相移键控调制 59

3.5.5 小频移键控调制 60

3.5.6 扩频信号 65

第4章 询问分系统 73

4.1 工作原理、系统组成和频率配置方案 73

4.1.1 工作原理和系统组成 73

4.1.2 频率配置方案 75

4.2 发射机 76

4.2.1 发射机组成 76

4.2.2 主要技术参数 76

4.2.3 频率综合器 77

4.2.4 调制器 79

4.2.5 固态功率放大器 82

4.2.6 询问旁瓣抑制 83

4.2.7 功率自适应控制 86

4.3 经典接收机 87

4.3.1 噪声系数 88

4.3.2 接收机带宽 89

4.3.3 接收机灵敏度 89

4.3.4 对数中频放大器 91

4.3.5 接收旁瓣抑制 93

4.3.6 时间增益控制 94

4.4 单脉冲接收机 95

4.4.1 幅度单脉冲接收机 95

4.4.2 相位单脉冲接收机 97

第5章 信号处理 101

5.1 信号环境 102

5.2 应答信号处理方法 104

5.3 应答脉冲采集 106

5.4 应答信号处理 110

5.4.1 应答信号处理概述 111

5.4.2 假目标应答编码处理 114

5.4.3 应答编码报告 115

5.5 应答与应答相关处理 116

5.5.1 二次雷达敌我识别系统的应答与应答相关处理 116

5.5.2 二次监视雷达的应答与应答相关处理 117

5.6 监视处理 118

5.6.1 目标报告与飞行航迹的相关处理 119

5.6.2 目标报告更新 120

5.6.3 飞行航迹更新 121

5.6.4 飞行航迹惯性滑行和 止 122

5.7 假目标报告处理 123

5.8 与一次雷达目标报告关联 125

第6章 应答机 127

6.1 组成及功能 127

6.2 工作原理及频率配置 128

6.2.1 工作原理 128

6.2.2 频率配置 130

6.3 二次雷达敌我识别系统应答机主要技术指标 130

6.3.1 接收灵敏度 131

6.3.2 动态范围 132

6.3.3 频率响应 132

6.3.4 应答延时和延时抖动 132

6.3.5 随机触发速率 133

6.3.6 应答信号抑制时间 133

6.3.7 应答机输出功率 133

6.3.8 寄生辐射 133

6.3.9 旁瓣抑制速率控制 134

6.4 二次监视雷达应答机主要技术指标 134

6.4.1 接收灵敏度和输出功率 134

6.4.2 其他技术指标参数差异 136

6.5 信号处理器组成和功能 136

6.6 自动故障检测和在线检测 137

6.7 应答天线 137

6.7.1 应答天线覆盖范围 138

6.7.2 机载和舰载应答天线 140

6.8 双天线安装 141

6.8.1 双天线开关切换方式 141

6.8.2 双天线功率分配方式 141

6.8.3 分集天线方式 142

6.9 显示控制单元 143

6.9.1 控制功能 144

6.9.2 显示功能 144

第7章 询问应答机 147

7.1 询问机/应答机组合设计方案 147

7.2 询问应答机一体化设计方案 149

7.3 典型的询问应答机 150

第8章 询问天线 153

8.1 询问天线辐射特性 154

8.1.1 水平方向辐射特性 154

8.1.2 垂直方向辐射特性 157

8.1.3 背瓣 159

8.2 询问天线主要技术指标 160

8.3 阵列天线设计基础理论 161

8.3.1 阵列天线方向特性通用表达式 161

8.3.2 一维线性阵列天线方向特性 164

8.3.3 平面圆形阵列天线方向特性表达式 168

8.4 机械扫描询问天线系统 169

8.4.1 机械扫描询问天线系统组成 169

8.4.2 辐射单元 171

8.4.3 功率分配/波束形成网络 179

8.4.4 旋转关节 181

8.4.5 询问天线安装 182

8.5 相控阵询问天线系统组成 185

第9章 系统干扰和多径干扰 189

9.1 系统干扰 190

9.1.1 串扰 190

9.1.2 占据 192

9.1.3 外部抑制 194

9.1.4 系统干扰小结 194

9.2 多径干扰 196

9.3 水平反射面的多径信号 197

9.3.1 短路径差多径信号 198

9.3.2 长路径差多径信号 202

9.4 小水平夹角反射面的多径信号 203

9.4.1 短路径差多径信号 205

9.4.2 长路径差多径信号 209

9.5 大水平夹角反射面的多径信号 209

9.5.1 短路径差反射信号 210

9.5.2 长路径差反射信号 210

9.6 多径干扰小结 212

第10章 系统设计 213

10.1 工作距离 213

10.1.1 无线信号传输方程 213

10.1.2 附加损耗 215

10.1.3 询问和应答信道设计 218

10.1.4 数字调制二次雷达信道设计 220

10.2 目标检测概率和识别概率 227

10.2.1 信噪比与噪声系数 228

10.2.2 单次询问目标检测概率 228

10.2.3 “滑窗”处理与目标检测概率 229

10.3 系统容量 230

10.4 方位分辨力和方位角测量精度 231

10.4.1 方位分辨力 231

10.4.2 方位角测量精度 233

10.5 距离分辨力和距离测量精度 238

10.5.1 距离分辨力 238

10.5.2 距离测量精度 238

10.6 询问重复频率 240

10.6.1 询问重复频率设计 240

10.6.2 跨周期应答和群占据 241

10.7 询问天线安装高度 241

10.8 一次雷达与二次雷达之间的互耦 243

第11章 二次雷达设备配置 245

11.1 二次监视雷达设备配置及选址原则 245

11.1.1 机场建设需求 246

11.1.2 环境适应性 246

11.1.3 建设可行性 247

11.1.4 规划前瞻性 248

11.2 二次雷达敌我识别系统设备配置原则 249

11.3 地面作战平台设备配置方案 250

11.4 空中作战平台设备配置方案 250

11.5 海上作战平台设备配置方案 251

11.5.1 分散配置方案 252

11.5.2 集中配置方案 253

第12章 S模式报文及协议 255

12.1 询问报文和应答报文 256

12.2 奇偶校验 259

12.2.1 循环冗余校验编码 259

12.2.2 AP字段和PI字段的生成 260

12.2.3 上行链路编码器和译码器 261

12.2.4 下行链路编码器和译码器 263

12.2.5 下行链路纠错译码 265

12.3 全呼叫报文 270

12.3.1 全呼叫询问报文(UF=11) 270

12.3.2 全呼叫应答报文(DF=11) 272

12.4 监视报文及协议 273

12.4.1 监视询问报文(UF=4/UF=5) 274

12.4.2 监视应答报文(DF=4/DF=5) 280

12.4.3 全呼叫闭锁协议 283

12.5 标准长度监视通信报文 285

12.5.1 监视通信询问报文(UF=20/UF=21) 285

12.5.2 监视通信应答报文(DF=20/DF=21) 285

12.5.3 标准长度通信协议 286

12.6 扩展长度报文的传输 293

12.6.1 上行ELM(UF=24) 293

12.6.2 下行ELM(DF=24) 295

12.6.3 多站上行ELM传输协议 296

12.6.4 多站下行ELM传输协议 299

12.7 空—空服务和信标处理 302

12.7.1 空—空监视短询问报文(UF=0) 303

12.7.2 空—空监视长询问报文(UF=16) 303

12.7.3 空—空监视短应答报文(DF=0) 304

12.7.4 空—空监视长应答报文(DF=16) 305

12.7.5 空—空处理协议 306

12.7.6 间歇信标捕获 306

12.7.7 扩展长度间歇信标报文(DF=17) 306

第13章 二次雷达新技术 313

13.1 混合监视技术 313

13.2 数字调制二次雷达技术 314

13.2.1 数字基带信号设计 315

13.2.2 敌我识别模式数字调制询问信号波形 319

13.2.3 敌我识别模式数字调制应答信号波形 321

13.2.4 信号处理 323

13.2.5 性能分析 324

13.3 态势感知工作模式技术 326

13.3.1 信标态势感知 327

13.3.2 询问-应答态势感知 327

13.3.3 空—地态势感知 328

13.3.4 信号波形 329

13.3.5 性能分析 331

13.4 混扰和串扰抑制技术 332

13.4.1 混扰抑制技术 333

13.4.2 串扰抑制技术 335

13.5 时间同步与数字加密 336

13.5.1 时间代码与系统时 337

13.5.2 询问信号传输参数加密 337

13.5.3 询问信道中的信息加密和解密 338

13.5.4 应答信道中的信息加密和解密 341

13.5.5 加密产生的物理现象 343

13.6 技术展望 344

13.6.1 系统功能更加完善 344

13.6.2 系统性能更加先进 344

13.6.3 系统安全性和电子对抗能力显著提高 345

13.6.4 降低系统内部干扰的措施针对性更强 345

第14章 广播式自动相关监视系统 347

14.1 引言 347

14.2 系统概述 349

14.2.1 系统组成和工作原理 349

14.2.2 系统功能 355

14.3 设备配置及性能要求 357

14.3.1 机载系统 358

14.3.2 地面站系统 363

14.3.3 机载天线系统 367

14.4 主要应用及典型应用方案 371

14.4.1 应用概述 371

14.4.2 典型应用方案 373

14.5 扩展长度间歇信标增强接收技术 379

14.5.1 当前的扩展长度间歇信标接收技术 379

14.5.2 改进的同步脉冲检测技术 381

14.5.3 比特数据和置信度判决改进技术 384

14.5.4 增强误码检错和纠错技术 389

14.5.5 小结 393

14.6 S模式1090 ES报文 394

14.6.1 报文的主要内容 394

14.6.2 报文的基本结构 394

14.7 发展展望 396

第15章 空中交通警戒与防撞系统 399

15.1 引言 399

15.2 TCAS II组成和工作原理 400

15.2.1 TCAS计算机单元 401

15.2.2 S模式应答机 401

15.2.3 S模式TCAS控制面板 402

15.2.4 天线 403

15.3 驾驶舱显示 404

15.3.1 TA信息显示 404

15.3.2 RA信息显示 406

15.3.3 语音告警 407

15.4 目标监视 408

15.4.1 S模式监视 409

15.4.2 C模式监视 411

15.4.3 混合监视 414

15.5 避撞概念 417

15.5.1 告警预留时间 417

15.5.2 保护范围等 系数 420

15.5.3 保护范围 422

15.6 避撞逻辑系统 423

15.6.1 跟踪 424

15.6.2 发布TA信息 425

15.6.3 威胁目标检测 425

15.6.4 发布RA信息 425

15.6.5 TCAS/TCAS协调 430

15.6.6 空—地通信 432

15.7 未来的防撞系统 433

附录A S模式询问报文一览表 435

附录B S模式应答报文一览表 437

附录C S模式字段定义 439

附录D S模式子字段定义 441

附录E 缩略语表 443

参考文献 445

| 雷达原理(第6版) | ||

|

定价 |

79.90 |

出版社 |

电子工业出版社 | |

出版时间 |

2020年10月 | |

开本 |

16 | |

作者 |

丁鹭飞 | |

页数 |

0 | |

ISBN编码 |

9787121395833 | |

内容介绍

本书分为雷达主要分机及测量方法两大部分。前者包括雷达发射机、雷达接收机及雷达 端,书中阐述了它们的组成、工作原理和质量指标;后者包括经典的测距、测角和测速的基本原理和各种实现途径,并相应地讨论了多种雷达体制的基本工作原理,如连续波、三坐标、精密跟踪等。对日益受到重视的相控阵雷达也有详尽的阐述。运动目标检测部分对强杂波中提取运动目标信号的基本工作原理、精巧的信号处理技术及实现方法均有较深入的讨论,并涉及动目标显示(MTI)及脉冲多普勒(PD)体制的基本原理。高分辨力雷达部分讨论了雷达分辨理论、高距离分辨力信号以及成像雷达SAR及ISAR的基本工作原理。书中对雷达方程也做了全面的研讨,说明了探测距离和内外诸因素的关联。全书较好地体现了当前雷达技术的状况和新发展。本书可作为电子工程有关专业本科生和研究生的教材;因内容涉及较广,可根据需要选用不同章节讲授。本书也可作为雷达工程技术人员的参考书。

作者简介

丁鹭飞,西安电子科技大学电子科学与工程学院,教授,主要从事雷达方面的教学、科研工作,主编国家“九五”重点教材《雷达原理》。

目录

目 录

第1章 绪论 (1)

1.1 雷达的基本任务 (1)

1.1.1 雷达回波中的可用信息 (1)

1.1.2 雷达探测能力 (5)

1.2 雷达的基本组成 (5)

1.2.1 雷达发射机 (6)

1.2.2 雷达天线 (6)

1.2.3 雷达接收机 (7)

1.2.4 雷达信号处理机 (7)

1.2.5 雷达 端设备 (7)

1.3 雷达的工作频率及技术参数 (7)

1.3.1 雷达频段 (8)

1.3.2 雷达频段的应用 (8)

1.3.3 雷达的主要战术指标 (9)

1.3.4 雷达的主要技术指标 (10)

1.3.5 雷达的分类 (10)

1.4 雷达的发展与应用 (11)

*1.4.1 雷达的发展 (11)

1.4.2 雷达的应用 (12)

*1.4.3 现代雷达技术简介 (15)

*1.5 军用雷达与电子战 (17)

1.5.1 电子战的科学定义及频段 (17)

1.5.2 雷达抗干扰 (18)

1.5.3 隐身和反隐身 (20)

1.5.4 反侦察和反摧毁 (22)

参考文献 (22)

第2章 雷达发射机 (23)

2.1 概述 (23)

2.1.1 雷达发射机的任务和功能 (23)

2.1.2 单 振荡式发射机和主振放大式

发射机 (23)

2.1.3 现代雷达对发射机的主要要求 (24)

2.2 雷达发射机的主要质量指标 (26)

2.2.1 工作频率和瞬时带宽 (26)

2.2.2 输出功率 (27)

2.2.3 信号形式和脉冲波形 (27)

2.2.4 信号的稳定度和频谱纯度 (28)

2.2.5 发射机的效率 (31)

2.3 雷达发射机的主要部件和各种应用 (31)

2.3.1 概述 (31)

2.3.2 发射机的主要部件 (32)

2.3.3 几种典型的雷达发射机 (33)

2.3.4 全固态雷达发射机 (34)

2.3.5 国内外典型雷达发射机概况 (35)

2.4 真空微波管雷达发射机 (37)

2.4.1 概述 (37)

2.4.2 真空微波管的选择 (37)

2.4.3 线性注管(O型管) (38)

2.4.4 正交场微波管(M型管) (41)

2.4.5 真空微波管的性能比较和

展望 (42)

2.4.6 几种典型的真空微波管发射机 (43)

2.4.7 微波功率模块(MPM)及空间

功率合成方法 (45)

2.5 固态雷达发射机 (46)

2.5.1 概述 (46)

2.5.2 微波晶体管及其发展概况 (47)

2.5.3 固态发射机的分类和特点 (47)

2.5.4 几种典型的全固态雷达发射机 (49)

2.5.5 有源相控阵雷达全固态

发射机及其特点 (50)

2.5.6 有源相控阵雷达的T/R组件 (51)

2.5.7 有源相控阵雷达全固态

发射机 (53)

2.6 脉冲调制器 (54)

2.6.1 线型脉冲(软性开关)调制器 (54)

2.6.2 刚性开关脉冲调制器 (56)

2.6.3 浮动板调制器 (57)

2.6.4 脉冲调制器的性能比较 (60)

参考文献 (61)

第3章 雷达接收机 (62)

3.1 雷达接收机的基本原理和组成 (62)

3.1.1 雷达接收机的基本原理 (62)

3.1.2 雷达接收机的基本组成 (64)

3.2 雷达接收机的主要质量指标 (66)

3.3 常规雷达接收机和现代雷达接收机 (69)

3.3.1 雷达接收机的分类 (69)

3.3.2 常规雷达接收机 (70)

3.3.3 现代雷达接收机 (70)

3.4 接收机的噪声系数和灵敏度 (75)

3.4.1 接收机的噪声 (75)

3.4.2 噪声系数和噪声温度 (77)

3.4.3 联电路的噪声系数 (79)

3.4.4 接收机灵敏度 (80)

3.5 接收机的高频部分 (82)

3.5.1 概述 (82)

3.5.2 低噪声高频放大器 (83)

3.5.3 混频器的变频特性及分类 (83)

3.6 接收机的动态范围和增益控制 (85)

3.6.1 动态范围 (85)

3.6.2 接收机的增益控制 (87)

3.6.3 对数放大器 (90)

3.7 自动频率控制 (91)

3.7.1 概述 (91)

3.7.2 自动频率控制(AFC)的原理 (92)

3.8 匹配滤波器和相关接收机 (94)

3.8.1 匹配滤波器基本概念 (94)

3.8.2 匹配滤波器的频率响应函数 (95)

3.8.3 匹配滤波器的脉冲响应函数 (97)

3.8.4 相关接收机及其应用 (97)

3.8.5 准匹配滤波器 (98)

3.8.6 接收机带宽的选择 (99)

3.9 频率源及其应用 (101)

3.9.1 直接频率合成器 (101)

3.9.2 直接数字频率合成器及其

应用 (102)

3.10 波形产生方法及其应用 (105)

3.10.1 概述 (105)

3.10.2 信号波形的模拟产生方法 (106)

3.10.3 信号波形的数字产生方法 (110)

3.10.4 宽带和超宽带信号的产生

方法 (112)

3.11 数字雷达接收机 (115)

3.11.1 数字雷达接收机的组成 (115)

3.11.2 带通信号采样 (116)

3.11.3 数字正交鉴相(数字下

变频) (117)

3.11.4 S波段射频数字接收机 (119)

3.11.5 数字雷达系统 (120)

3.12 数字阵列雷达接收机 (120)

3.13 软件无线电在雷达接收机中的应用 (124)

3.13.1 软件无线电的基本结构 (124)

3.13.2 软件雷达发射机和接收机 (125)

参考文献 (126)

第4章 雷达 端 (128)

4.1 概述 (128)

4.2 雷达信息显示的基本类型 (129)

4.2.1 雷达信息显示的类型 (129)

4.2.2 雷达信息显示的质量指标 (132)

*4.3 传统雷达显示器简介 (132)

4.3.1 距离显示器 (132)

4.3.2 平面位置显示器 (134)

4.4 现代雷达显示技术 (136)

4.4.1 概述 (136)

4.4.2 现代雷达显示的基本功能

部件 (137)

*4.4.3 随机扫描雷达显示系统 (146)

4.4.4 光栅扫描雷达显示系统 (149)

4.5 雷达点迹录取 (156)

4.5.1 概述 (156)

4.5.2 目标距离数据的录取 (157)

4.5.3 目标角坐标数据的录取 (158)

4.5.4 天线轴角数据的录取 (159)

4.6 雷达数据处理 (162)

4.6.1 概述 (162)

4.6.2 目标运动与量测模型 (163)

4.6.3 跟踪滤波算法 (165)

4.6.4 航迹相关 (169)

4.6.5 测量与跟踪坐标系 (172)

参考文献 (172)

第5章 雷达作用距离 (174)

5.1 雷达方程 (174)

5.1.1 基本雷达方程 (174)

5.1.2 目标的雷达截面积(RCS) (175)

5.2 小可检测信号 (176)

5.2.1 小可检测信噪比 (176)

5.2.2 门限检测 (178)

5.2.3 检测性能和信噪比 (179)

5.3 脉冲积累对检测性能的改善 (182)

5.3 1 积累的效果 (183)

5.3.2 积累脉冲数的确定 (184)

5.4 目标截面积及其起伏特性 (185)

5.4.1 点目标特性与波长的关系 (185)

5.4.2 简单形状目标的雷达截面积 (186)

5.4.3 目标特性与极化的关系 (186)

5.4.4 复杂目标的雷达截面积 (188)

5.4.5 目标起伏模型 (189)

5.5 系统损耗 (193)

5.5.1 射频传输损耗 (193)

5.5.2 天线波束形状损失 (193)

5.5.3 叠加损失(collapsing loss) (194)

5.5.4 设备不完善的损失 (194)

5.5.5 其他损失 (195)

5.6 传播过程中各种因素的影响 (195)

5.6.1 大气传播影响 (196)

5.6.2 地面或水面反射对作用距离的

影响 (199)

5.7 雷达方程的几种形式 (201)

5.7.1 二次雷达方程 (202)

5.7.2 双基 达方程 (202)

5.7.3 用信号能量表示的雷达方程 (203)

5.7.4 搜索雷达方程 (204)

5.7.5 跟踪雷达方程 (204)

参考文献 (205)

第6章 目标距离的测量 (206)

6.1 脉冲法测距 (206)

6.1.1 基本原理 (206)

6.1.2 影响测距精度的因素 (206)

6.1.3 测距的理论精度(极限

精度) (208)

6.1.4 距离分辨力和测距范围 (210)

6.1.5 判测距模糊的方法 (211)

6.2 调频法测距 (212)

6.2.1 调频连续波测距 (212)

6.2.2 脉冲调频测距 (216)

6.3 距离跟踪原理 (217)

6.3.1 人工距离跟踪 (217)

6.3.2 自动距离跟踪 (217)

6.4 数字式自动测距器 (218)

6.4.1 数字式测距的基本原理 (218)

6.4.2 数字式自动跟踪 (219)

6.4.3 自动搜索和截获 (221)

参考文献 (223)

第7章 角度测量 (224)

7.1 概述 (224)

7.2 测角方法及其比较 (225)

7.2.1 相位法测角 (225)

7.2.2 振幅法测角 (227)

7.3 天线波束的扫描方法 (230)

7.3.1 波束形状和扫描方法 (230)

7.3.2 天线波束的扫描方法 (231)

7.3.3 相位扫描法 (232)

7.3.4 频率扫描法 (237)

7.4 相控阵雷达 (240)

7.4.1 概述 (240)

7.4.2 相控阵天线和相控阵雷达的

特点 (240)

7.4.3 平面相控阵天线 (242)

7.4.4 相控阵雷达的馈电和馈相

方式 (244)

7.4.5 平面相控阵天线馈电网络及其

波束控制数码 (247)

7.4.6 移相器 (250)

7.4.7 T/R组件的组成与主要功能 (252)

7.4.8 有源相控阵雷达发展概况与

应用 (254)

7.5 数字阵列雷达 (257)

7.5.1 概述 (257)

7.5.2 数字阵列雷达的组成和工作

原理 (257)

7.5.3 数字T/R组件的组成和特点 (258)

7.5.4 数字波束形成DBF的原理 (260)

7.5.5 接收数字波束形成 (262)

7.5.6 发射数字波束形成 (263)

7.5.7 基本数字阵列雷达 (264)

7.6 三坐标雷达 (265)

7.6.1 三坐标雷达的数据率 (266)

7.6.2 单波束三坐标雷达 (267)

7.6.3 多波束三坐标雷达 (268)

7.6.4 多波束形成技术 (270)

7.6.5 仰角测量范围和高度测量 (274)

7.7 自动测角的原理 (276)

7.7.1 概述 (276)

7.7.2 圆锥扫描自动测角系统 (276)

7.7.3 振幅和差单脉冲雷达 (279)

7.7.4 相位和差单脉冲雷达 (284)

参考文献 (285)

第8章 运动目标检测 (287)

8.1 多普勒效应及其在雷达中的应用 (287)

8.1.1 多普勒效应 (287)

8.1.2 多普勒信息的提取 (288)

8.1.3 盲速和频闪 (291)

8.2 动目标显示雷达的工作原理及主要

组成 (293)

8.2.1 基本工作原理 (293)

8.2.2 获得相参振荡电压的方法 (294)

8.2.3 消除固定目标回波 (295)

8.3 盲速、盲相的影响及其解决途径 (298)

8.3.1 盲速 (298)

8.3.2 盲相 (301)

8.4 回波和杂波的频谱及动目标显示

滤波器 (304)

8.4.1 目标回波和杂波的频谱特性 (304)

8.4.2 动目标显示滤波器 (307)

8.4.3 MTI的数字实现技术 (311)

8.5 动目标显示雷达的工作质量及质量

指标 (312)

8.5.1 质量指标 (312)

8.5.2 影响系统工作质量的因素 (314)

8.6 动目标检测(MTD) (318)

8.6.1 限幅的影响和线性MTI (319)

8.6.2 多普勒滤波器组 (321)

8.6.3 目标检测(MTD)处理器

举例 (323)

8.7 自适应动目标显示系统 (323)

8.7.1 自适应速度补偿 (324)

8.7.2 自适应 滤波 (326)

8.8 脉冲多普勒雷达 (331)

8.8.1 脉冲多普勒雷达的特点及其

应用 (331)

8.8.2 机载下视雷达的杂波谱 (333)

8.8.3 典型脉冲多普勒雷达的组成和

原理 (335)

8.8.4 脉冲重复频率的选择 (340)

8.9 速度测量 (342)

8.9.1 连续波雷达测速 (342)

8.9.2 脉冲雷达测速 (344)

参考文献 (346)

第9章 高分辨力雷达 (347)

9.1 雷达分辨力 (347)

9.1.1 距离和速度分辨力 (347)

9.1.2 模糊函数及其性质 (352)

9.1.3 几种典型信号的模糊函数 (356)

9.2 高距离分辨力信号及其处理 (361)

9.2.1 线性调频脉冲压缩信号的匹配

滤波器 (363)

9.2.2 编码信号及其匹配滤波器 (376)

9.3 合成孔径雷达(SAR) (379)

9.3.1 引言 (379)

9.3.2 SAR的基本工作原理 (381)

9.3.3 SAR的参数 (387)

9.3.4 SAR的信号处理 (390)

9.4 逆合成孔径雷达(ISAR) (393)

9.4.1 引言 (393)

9.4.2 转台目标成像 (394)

*9.4.3 运动目标的平动补偿 (395)

*9.5 阵列天线的角度高分辨力 (397)

参考文献 (401)

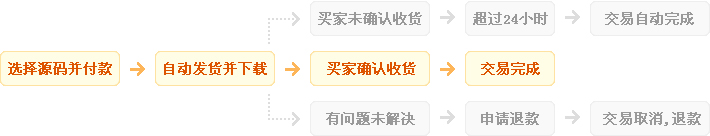

发货方式

自动:在特色服务中标有自动发货的商品,拍下后,源码类 软件类 商品会在订单详情页显示来自卖家的商品下载链接,点卡类 商品会在订单详情直接显示卡号密码。

手动:未标有自动发货的的商品,付款后,商品卖家会收到平台的手机短信、邮件提醒,卖家会尽快为您发货,如卖家长时间未发货,买家也可通过订单上的QQ或电话主动联系卖家。

退款说明

1、源码类:商品详情(含标题)与实际源码不一致的(例:描述PHP实际为ASP、描述的功能实际缺少、功能不能正常使用等)!有演示站时,与实际源码不一致的(但描述中有"不保证完全一样、可能有少许偏差"类似显著公告的除外);

2、营销推广类:未达到卖家描述标准的;

3、点卡软件类:所售点卡软件无法使用的;

3、发货:手动发货商品,在卖家未发货前就申请了退款的;

4、服务:卖家不提供承诺的售后服务的;(双方提前有商定和描述中有显著声明的除外)

5、其他:如商品或服务有质量方面的硬性常规问题的。未符合详情及卖家承诺的。

注:符合上述任一情况的,均支持退款,但卖家予以积极解决问题则除外。交易中的商品,卖家无法修改描述!

注意事项

1、在付款前,双方在QQ上所商定的内容,也是纠纷评判依据(商定与商品描述冲突时,以商定为准);

2、源码商品,同时有网站演示与商品详情图片演示,且网站演示与商品详情图片演示不一致的,默认按商品详情图片演示作为纠纷评判依据(卖家有特别声明或有额外商定的除外);

3、点卡软件商品,默认按商品详情作为纠纷评判依据(特别声明或有商定除外);

4、营销推广商品,默认按商品详情作为纠纷评判依据(特别声明或有商定除外);

5、在有"正当退款原因和依据"的前提下,写有"一旦售出,概不支持退款"等类似的声明,视为无效声明;

6、虽然交易产生纠纷的几率很小,卖家也肯定会给买家最完善的服务!但请买卖双方尽量保留如聊天记录这样的重要信息,以防产生纠纷时便于送码网快速介入处理。

送码声明

1、送码网作为第三方中介平台,依据双方交易合同(商品描述、交易前商定的内容)来保障交易的安全及买卖双方的权益;

2、非平台线上交易的项目,出现任何后果均与送码网无关;无论卖家以何理由要求线下交易的(如:要求买家支付宝转账付款的,微信转账付款的等),请联系管理举报,本平台将清退卖家处理。

¥215.00

¥215.00

正版 steam 原子之心 Atomic Heart 国区激活码 cd...

¥269.00

¥269.00

steam 英雄连3 国区激活码CDKEY PC游戏正版 Compan...

¥198.00

¥198.00

【骑砍中文站】PC 中文Steam 骑马与砍杀2 霸主 骑砍2 豪华版...

¥215.00

¥215.00

正版 steam 原子之心 Atomic Heart 国区激活码 cd...

¥734.95

¥734.95

M,日朋礼送男友老公创意实人用星人际机器蓝牙音箱走心情节生礼...

¥108.00

¥108.00

PC中文正版Steam 消逝的光芒2 消失的光芒2 Dying Lig...

¥199.00

¥199.00

Steam 女神异闻录5 皇家版 国区激活码CDKey秒发 Perso...

¥95.00

¥95.00

Steam怪物猎人崛起 曙光DLC 激活码cdkey 怪物猎人曙光 M...

¥119.00

¥119.00

steam 只狼 激活码CDKey 只狼影逝二度 Sekiro: Sh...

¥137.00

¥137.00

steam 女神异闻录5皇家版 国区激活码CDKey P5R 女神异闻...